La política actual, con todas sus tensiones, sus discursos cruzados y sus promesas de orden o renovación, no nació de la nada. Tiene raíces profundas, tan antiguas como la propia idea de República. Cada cierto tiempo, cuando el clima público se llena de eslóganes, certezas fáciles y disputas por el relato, uno siente que la historia se repite con nuevas palabras, nuevas caras, pero con viejos dilemas al fondo.

Hay momentos en que el presente actúa como un espejo antiguo, devuelve escenas que la República jamás terminó de cerrar; es justamente ahí, cuando el ruido político parece dejarnos sin horizonte, que la historia actúa como un recordatorio que ya hemos vivido crisis parecidas, ya hemos visto sociedades debatiéndose entre la ley y la fuerza, entre la verdad y la conveniencia, entre la república como idea y la política como pugna cotidiana.

Es ese paisaje, tan familiar y tan lejano a la vez, es el que me hace retroceder en el tiempo, no para buscar comparaciones fáciles, sino para comprender algo esencial; las democracias no es sólo votar. Cada discusión presente tiene una raíz, y cada raíz alguna vez tuvo un nombre, un rostro, una voz. En ese retroceso, reaparece una figura que sigue hablándonos desde hace dos mil años, sin que nos demos cuenta.

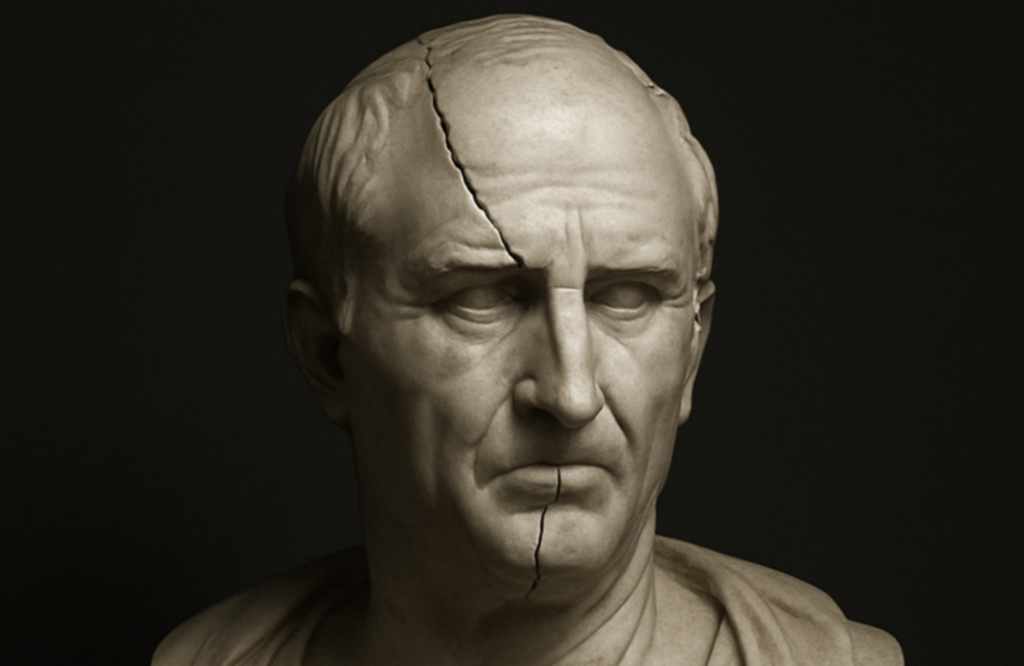

En Roma hubo un momento en que una sola voz bastó para detener una conspiración. No fue la espada, ni el miedo, ni el cálculo militar: fue la palabra. Marco Tulio Cicerón construyó su fuerza desde ahí, desde la convicción de que una república sólo se sostiene cuando sus ciudadanos pueden decir lo que el poder preferiría no escuchar.

La historia suele recordarlo como el gran orador, pero ese título es insuficiente. Su verdadera fortaleza estaba en algo más profundo, creía en la ley por encima de los hombres, y en la responsabilidad cívica por encima de la conveniencia.

Defendió instituciones en un tiempo en que la política ya empezaba a inclinarse hacia el caudillismo y la ambición personal.

Cuando enfrentó la conjuración de Catilina, no actuó desde la fuerza, sino desde la evidencia, la argumentación y la convicción moral. Y cuando denunció a Marco Antonio, lo hizo sabiendo que esa franqueza podía costarle la vida. Su valentía no fue militar ni populista, fue ética. Habló como lo hacen quienes creen que la verdad pesa más que el miedo. Se dice que cuando Roma exhibió su cabeza y sus manos, castigó al hombre que marcó el límite de lo que estaba dispuesta a tolerar.

Después de su muerte, la República siguió existiendo; pero sin la columna moral que él representaba. Cuando se silencia al que advierte, no se elimina a un adversario, se elimina un espejo.

¿Por qué recordar hoy esa escena lejana?

Porque su historia no pertenece a ningún sector político ni a ninguna coyuntura. Pertenece a algo más grande cual es la relación entre verdad, ley y ciudadanía.

Toda sociedad, en cualquier época, se pone a prueba en la forma en que trata a quienes hablan con convicción cuando la comodidad del silencio es más tentadora.

Cicerón no fue perfecto. Ningún republicano lo es, pero dejó una señal que sobrevive por siglos. Las repúblicas no caen cuando las atacan desde afuera; caen cuando dejan de escucharse a sí mismas.

Ese mensaje, desprovisto de banderas, ideologías o contingencias, es el que vale la pena preservar.

Roma sabía cómo silenciar una voz

Hoy no usan dagas ni cadalsos, basta un aparato político decidido a hundirte, un medio dispuesto a repetir el guión y un público distraído que aplaude sin preguntar. La estrategia es la misma desde hace dos mil años, si hablas demasiado claro, te eliminan del relato. Con sutileza, con procedimientos, con sonrisas.

El método cambió; la censura no.

Gorart Villarroel